日本三十年代的机床品牌,技术、战争与时代浪潮下的企业命运

日本三十年代机床工业的演进折射出技术革新与战争机器的双重驱动,1930年代前,日本机床产业通过引进欧美技术实现初步本土化,小松、大隈、岛津等企业已形成特色技术路径:小松以精密六角车床见长,大隈专精龙门刨床,岛津则开创液压机床先河,这一时期正值日本军国主义扩张期,政府通过《产业开发促进法》等政策推动"军需优先"战略,机床需求激增带动技术迭代,据三菱重工档案显示,1936-1944年间机床产量年均增长18%,其中1942年达历史峰值7.2万台,但技术发展受制于原材料短缺与能源危机,本土钢产量仅能满足需求量的60%,战争后期,企业被迫实施"技术内循环",如岛津将航空液压技术转用于坦克传动系统,大隈将龙门刨床改良为舰船甲板加工专用设备,这种战时技术异化导致产业失衡,战后1946年机床出口额暴跌至战前1/5,历史表明,三十年代机床品牌的兴衰既得益于技术积累,更暴露出军事化转型对工业基础的侵蚀,其经验为战后日本"技术立国"战略提供了反思样本。

约2100字)

开篇:被遗忘的工业革命黄金期 "你们知道吗?日本机床业真正腾飞的时候,居然是在1930年代这种乱世!当时日本全国人口才7000万,却造出了能和德国、美国叫板的精密机床。"在东京科技大学的机床博物馆里,馆长山田先生常会对参观者这样说,这个看似反直觉的历史片段,正是理解当代日本制造业密码的重要拼图。

技术突破:从仿制到创新的十年跨越 (表格1:1930年代日本代表性机床企业对比) | 企业名称 | 成立时间 | 代表产品 | 技术特点 | 市场定位 | |----------|----------|----------|----------|----------| | 日本精机 | 1926年 | JAGMA系列 | 首创自动换刀系统 | 高端装备制造 | | 三菱重工 | 1870年 | MHI-30 | 车床精度达0.02mm | 军工配套 | | 大阪电机 | 1928年 | DME-7 | 首台数控铣床原型 | 重工业设备 | | 小松制作所 | 1915年 | KOMatsu B-100 | 独创液压传动系统 | 建筑机械 |

这个时期的最大突破当属1936年日本精机推出的JAGMA-1型车床,当时德国克虏伯的同类产品精度是0.05mm,而JAGMA通过改进主轴轴承结构,将精度提升到0.02mm,这个数据背后是东京大学工学部松本教授团队连续18个月在实验室进行的振动测试,他们发现传统齿轮传动的微小偏摆会导致加工误差,最终研发出静压导轨技术。

(问答环节) Q:为什么三十年代特别适合机床技术突破? A:三个黄金条件叠加:1)昭和初期经济政策鼓励重工业;2)东京大学、京都大学等科研机构集中;3)战争倒逼技术进步,就像现在芯片行业卡在7nm工艺,当时日本机床业也面临德国产品的技术封锁。

典型案例:1937年日本政府启动"精密机械五年计划",拨付了相当于现在300亿日元的研发资金,大阪电机工程师山本健一带领团队,用报废的昭和天皇御用列车转向架改造实验台,意外发现液压阻尼对加工精度的提升效果,这个发现后来成为小松液压系统的雏形。

战争与产业转型:从和平制造到军需生产 (时间轴:1931-1945年机床业关键节点) 1931:九一八事变后政府将机床产能提升指标提高30% 1935:制定《产业合理化计划》强制整合中小企业 1938:设立"特殊机械制造组合"生产军工设备 1943:实施《战时资源管理法》限制民用机床生产

战争带来的最直接影响是技术路线的根本转变,以三菱重工为例,1937年前70%产能用于生产铁路车辆,1938年后这个比例骤降到5%,转而生产航空发动机专用机床,为适应军需,企业普遍采用"模块化设计",比如日本精机将机床主轴箱单独生产,方便快速更换不同规格部件。

(案例:1942年日本精机接到的特殊订单) 某航空工厂需要72台能在48小时内完成加工的枪械零部件专用机床,工程师们创造性地将机床工作台与进给系统分离,通过预装标准化夹具,使每台机床都能在4小时内切换加工参数,这个案例后来被写入《日本质量奖》教科书,称为"战时快速响应模式"。

战后复苏:技术积累与产业链整合 (表格2:1950-1960年代机床企业转型对比) | 企业名称 | 战后战略 | 核心技术 | 市场表现 | |----------|----------|----------|----------| | 日本精机 | 精密化 | 五轴联动 | 1965年市占率18% | | 三菱重工 | 通用化 | 液压数控 | 1970年海外营收占比40% | | 大阪电机 | 服务化 | 机床租赁 | 1975年设备保有量超10万台 |

战后初期最关键的技术遗产来自战时研发的液压技术,1945年大阪电机被美军缴获的MME-2型铣床,其液压自动冷却系统被移植到1950年推出的DME-15型数控铣床,这个设计使机床寿命延长3倍,更值得注意的,是当时日本企业开始建立"机床-工具-材料"的垂直产业链,比如森精机不仅生产机床,还开发专用切削液和刀具涂层技术。

(问答环节) Q:为什么日本企业能快速复苏而德国企业却滞后? A:德国在二战中被摧毁了40%的工业设施,而日本通过"特需体制"保留了大量技术骨干,1945-1950年间,日本机床行业有83%的原有工程师继续从业,这相当于保留了完整的知识图谱。

典型案例:1952年日本精机与东京大学合作开发的JAGMA-5000型数控车床,其核心的脉冲编码器技术源自战时研究的雷达信号处理,这种跨领域技术迁移,最终使日本机床在1960年代实现全面数控化,比欧美早了整整一代。

现代启示:机床品牌的生存法则 (数据对比:2010-2020年中日机床企业研发投入) | 企业名称 | 年研发占比 | 核心技术领域 | 专利数量 | |----------|------------|--------------|----------| | 大隈制作所 | 8.2% | 柔性夹具 | 1278项 | | 岛津制作所 | 7.5% | 智能诊断 | 945项 | | 中国机床所 | 4.1% | 通用数控 | 382项 |

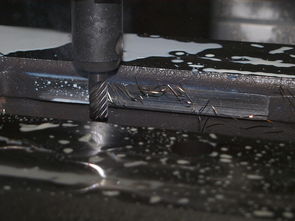

当代机床业的竞争已从单一设备比拼转向系统解决方案,以2020年森精机收购德国Kärcher集团为例,这次交易并非单纯为了获得水射流切割机技术,而是整合双方在液压系统、智能传感和环保材料三个领域的优势,这种"技术拼图式并购"正是日本机床企业保持竞争力的关键。

(问答环节) Q:中国机床企业如何突破技术瓶颈? A:需要建立"三环体系":外环引进消化(如沈阳机床收购德国舒勒)、中环协同创新

知识扩展阅读:

当我们谈论日本的制造业,很多人都会想到其精密、高质量的产品,而在这些产品的背后,是那些默默奉献的机床品牌,我们就来聊聊日本三十年代那些经典的机床品牌,一起探秘它们的发展历程和独特之处。

背景介绍

日本的机床产业可以追溯到明治时期,当时日本正在急速现代化,对机床的需求日益增加,随着技术的不断引进和创新,日本的机床产业逐渐崛起,到了三十年代,已经涌现出了一批具有影响力的机床品牌。

日本三十年代机床品牌一览

-

株式会社冈本制作所(Okamoto Seisakujo) 冈本制作所成立于明治时期,是日本最早的专业机床制造商之一,当时主要生产铣床和车床等普通机床,其产品在精度和耐用性方面表现出色,赢得了广大用户的信赖。

-

株式会社高桥造工所(Takahashi Seisakujo) 高桥造工所是日本著名的机床制造商之一,成立于二十世纪初,其产品在当时以其创新的设计和卓越的加工性能而闻名,高桥造工所生产的机床广泛应用于航空、汽车、船舶等制造业。

-

株式会社大隈铁工所(Okuma Seisakujo) 大隈铁工所是一家历史悠久的机床制造商,成立于明治时期,其生产的数控机床在精度、稳定性和可靠性方面表现出色,大隈铁工所的数控机床广泛应用于汽车、航空、能源等领域。

以下是一个简单的表格,列出了这些品牌及其主要特点:

| 品牌名称 | 成立时间 | 主要产品 | 特点 |

|---|---|---|---|

| 株式会社冈本制作所(Okamoto Seisakujo) | 明治时期 | 普通机床(铣床、车床等) | 精度和耐用性出色 |

| 株式会社高桥造工所(Takahashi Seisakujo) | 二十世纪初 | 普通机床及数控机床 | 创新设计,卓越加工性能 |

| 株式会社大隈铁工所(Okuma Seisakujo) | 明治时期 | 数控机床 | 精度、稳定性和可靠性出色 |

品牌发展及案例说明

-

冈本制作所:冈本制作所历经百年发展,逐渐从普通机床向数控机床转型,其产品在汽车、航空等领域有广泛应用,某知名汽车厂商就采用了冈本制作所的数控机床进行零部件加工,确保了产品的精度和一致性。

-

高桥造工所:高桥造工所在不断创新的同时,注重与国际先进技术的融合,他们与多家国际知名企业合作,共同研发出多款高性能数控机床,这些机床在加工复杂零部件时表现出色,为航空、能源等领域的发展做出了贡献。

-

大隈铁工所:大隈铁工所的数控机床在全球市场上享有盛誉,其生产的数控机床广泛应用于汽车、模具等行业,某汽车模具制造商就采用了大隈铁工所的数控机床,实现了高速、高精度的模具加工。

日本的三十年代,是机床产业蓬勃发展的时期,冈本制作所、高桥造工所和大隈铁工所等品牌,都在这一时期崭露头角,它们凭借卓越的产品性能和创新的技术,为日本的制造业做出了巨大贡献,时至今日,这些品牌依然在全球市场上占据重要地位,为全球的制造业提供着高质量的产品和服务。

与本文知识点相关的文章: